古代禦寒『神器”』——燒炭的手爐為何不會燙手?

在沒有暖氣、沒有電熱毯、沒有暖寶寶的時代,聰慧的古人發明了火牆、炭盆等取暖「神器」過冬禦寒。此外,古人日常應用較廣、較常見的還有一種叫做手爐(hand warmer)的取暖器物。

古代禦寒「神器」手爐

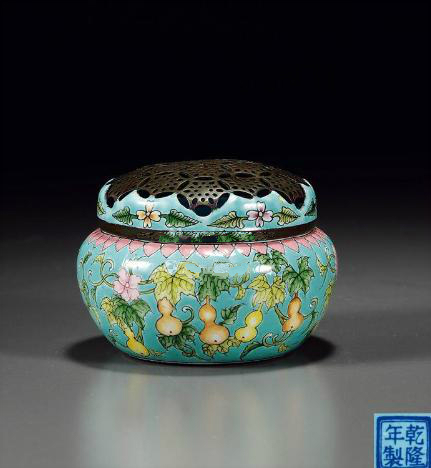

手爐是古人常用的冬日取暖之物,多為銅制,也有銀、鐵、瓷制,裡面放置火炭或尚有餘熱的灶灰,可以捧在手上,小型的可籠進袖內,所以又名「袖爐」。

古代的手爐多由青銅或陶瓷制成,設計多樣,主要樣式有方、圓和八角形,還有一些手爐形似南瓜、花朵和龜殼。

手爐內放置著燃燒著的木炭或煤塊。有些煤餅中混合了香料,壓制成花朵形狀,燃燒時散發出宜人的香氣。

手爐的前世今生

關於手爐的起源沒有明確的書面記載,但民間流傳著一些故事。

傳聞隋煬帝下江南時,由於冬季天氣嚴寒,當地官員要求店家為隋煬帝制作一個可以拿在手裡的小暖爐。於是手爐就此誕生。

到了宋代(960年-1279年),手爐取暖已經流行開來。明清時期(1368-1911)手爐的制作技藝得到廣泛普及。

這一時期的許多詩歌書籍都記載了人們使用手爐的場景。

清代小說家曹雪芹的經典著作《紅樓夢》其中一章描寫了侍女為林黛玉送手爐的情節。

如今,在眾多影視作品中,也時常閃現著手爐的身影。例如,《琅琊榜》《甄嬛傳》裡都有銅手爐出鏡。

燒炭的手爐為何不會燙

手爐通過燒炭取暖,可以說是一種小型移動式火盆,由爐身、爐底、爐蓋(爐罩)、提梁(提柄)組成。為甚麼裡面燒著炭,手爐卻只是暖手而不燙手呢?

多數手爐的通高不過18厘米,長15厘米、寬10厘米左右,看著小小的,其實裡面的結構另有玄機,分為外殼和內膽兩層。在精美外殼內,還有銅制的內膽。內膽多架於外殼口沿之內,方便燃炭。上面的蓋子則是鏤空的,便於通風換氣。通過內外兩層的空氣傳導,手爐

就暖而不燙了。