香港開埠記

180 年前香港開埠,是那個小漁村變國際大都會的故事開端,但歷史從來沒有必然。香港既非英國當初的殖民目標,官員亦經常質疑香港的價值,甚至有說客以輿論攻勢,遊說倫敦政府「棄港保平安」。*CUP 就取得兩份 1840 年代倫敦舊刊物,當中有關香港的珍貴報道,將透露英國對港立場如何改變,令這個遠東殖民地差點夭折。

1841 年 4 月 24 日,即英軍佔領港島後約莫 3 個月,英國周刊 The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction 刊登了有關香港開埠的報道,封面印有著名的瀑布灣風景,被譽為島上最風光明媚的角落,也是歐洲人橫渡大洋後登陸取水的地方。文章開首向英國讀者提出一道開放式問題:

上天把香港割讓,鑲嵌在女王冠冕上,究竟那是一顆可貴的珍珠,抑或只是一文不值或有欠優雅的頑石?

在開埠十年間,英國政府久不久便會爭吵香港價值問題。正如這篇英國報道,固然有人看中香港四周有島嶼和山脈環繞,是抵禦風浪的天然良港,價值不容小覷,但在不少倫敦官員眼中,香港就「只是一文不值的頑石」。

「連一間屋子都沒有的荒島」

有倫敦官員如此不悅,乃由於英國最初的殖民目標,其實是上海以南、位處浙江的舟山島。早在 1793 年馬戛爾尼使團(Macartney Embassy)覲見乾隆時,英國便點名要舟山,當地為傳統的貿易中轉站,香港反而寂寂無聞。1840 年鴉片戰爭爆發,英國外交大臣巴麥尊勳爵(Lord Palmerston)同樣劍指舟山,香港不過是援軍取道的集結地。

會看好香港潛力的,主要是活躍廣州和華南的英國官員和商人。19 世紀初廣州開始禁煙時,一批被驅逐的鴉片商人轉抵香港,發現此處為有天然屏障的深水港。駐華商務監督義律(Charles Elliot)亦深信,香港是完美的基地,符合英國在華的商業、軍事和政治利益,反觀英軍佔據舟山後相繼染病,戰力無以為繼,義律於是有了棄舟山、取香港的念頭。

1841 年道光帝派琦善與義律談判,卑路乍上校(Capt. Edward Belcher)一邊率軍佔領香港島,相傳 1 月 26 日在上環水坑口舉行升旗儀式,義律一邊以撤出舟山為籌碼,誘使琦善同意割讓香港島。遠在倫敦的巴麥尊卻對義律自作主張大表不滿,更貶斥香港島為「連一間屋子都沒有的荒島」,遂改派砵甸乍(Henry Pottinger)來華再取舟山。不過,隨著巴麥尊同年卸任,殖民方針逆轉,英方在「南京條約」談判再次放棄舟山,而確認「永久」取得香港。

雖然英國取得香港是既成事實,但沒有多少倫敦官員看好這個「意外收穫」,新任外相鴨巴甸伯爵(Earl of Aberdeen)憂慮保住香港代價太大,又損害與清廷及其他勢力關係。舟山兩度得而復失,也終究是倫敦官員心中一根刺,每當接到香港亂象叢生的報告,總有輿論重新拿舟山跟香港比較。

港督府亦遭行劫的罪惡之城

可是真正「唱衰」香港,差點令殖民地永不翻身的,其實是香港庫務司馬田(Robert Montgomery Martin)。馬田出生愛爾蘭,早年接受醫學訓練並隨軍行醫,踏足東非、印度、錫蘭、澳洲等地;他同時是著作等身的歷史學家,1830 年代撰寫共五冊的英國殖民地史、近千頁的殖民地統計報告,年輕的維多利亞女王亦受其影響。為肯定馬田的貢獻,殖民地部於 1844 年委任馬田為香港庫務司兼立法局議員。

不過,時任港督戴維斯(John Davis)很快對馬田大失所望,馬田不但被發現疏於職守,還利用大部分時間搜羅證據,試圖說服英國棄守香港、重奪舟山。1844 年 7 月 24 日,馬田發表轟動一時的「香港島報告」(Report of the Island of Hong Kong),全方位否定香港價值:

我只想說,香港不過是一座荒蕪島嶼,由差劣的花崗岩和鬆散的砂岩構成,連餵飽幾隻山羊的牧草都不夠,約 25,000 人口的每日食糧要全賴中國皇帝治下的華人供應,而且島嶼表面崎嶇不平,不適合建設一座大城鎮,甚至連供幾隊海軍陸戰隊軍事訓練的平地都不足。

由於 19 世紀中葉資訊尚不算發達,加上馬田個人的影響力,這份報告成功引導輿論,左右英國官員對香港的認知。即使事隔一年,「倫敦新聞畫報」(The Illustrated London News)在 1845 年 11 月 8 日刊登的一篇有關香港報道,依然複述馬田報告中的多項觀點,把香港貶低到一無是處。

報道指控,香港除鴉片貿易以外根本無利可圖,有體面的商人都寧可到其他港口經商,「少得可憐的財政收入,連支撐小型文官政府運作都不夠」。在社會層面,城內不是走私犯、石工就是流浪漢,「全數都是中國鄰近沿岸的烏合之眾,在英國佔領的三年半之內,連一個體面的中國人都沒有」。作為軍事要塞,「香港無法與直布羅陀或聖海倫娜島(Saint Helena)比擬」。

報道固然有誇大其辭之嫌,但也絕非毫無事實根據的抹黑。香港大學歷史系教授高馬可(John M. Carroll)研究便指出,當時普遍商人確實不選擇香港,部分是由於「南京條約」同時開放五個通商港口,令商人可繞過香港交易。

另一邊廂,廣州政府也阻撓富商赴港,更有殖民地官員懷疑,廣州故意遣送流浪漢、無業遊民和小偷到香港,而歐洲的罪犯、逃兵、冒險家和投機分子也大有人在,海盜還經常在附近洗劫商船。盜賊之猖獗,就連港督府亦於 1843 年 4 月 26 日遭賊人潛入,可見香港無異於「中西交匯」的罪惡之城。

「香港?你代我去好了!」

禍不單行的是,香港甫開埠便屢遭瘟疫蹂躪,特別是 1843 年瘧疾肆虐,疫症更取名「香港熱」(Hongkong Fever),有官員和多名富商撤退澳門,軍方折損多達 24% 人員。「倫敦新聞畫報」也極盡渲染之能事,訛傳香港為「致命之島」(fatal island),連中國人都避之則吉,歐洲人體質不宜居住,「在那裡住上一段時間後,預料只有少數英格蘭人能夠活得久」。

當時西醫尚未有細菌理論,很多疾病都不確定成因,不時把病因歸咎於瘴氣(miasma),即環境中有毒氣體,讀醫出身的馬田便是此理論倡導者。1824 年馬田留駐非洲期間染病,自稱染上「地熱」(Earth Fever),又依據經驗發展一套理論,把瘴氣與地形環境扣連,這套見解也成為遊說英國撤出香港的論據。他的報告形容,「香港熱」是惡臭和有害氣體導致,結合非洲和西印度的地方性發燒徵狀,為「島上的痼疾」(the fixed malady of the island),英國人只能撤離保命。

整份「香港島報告」綜合政治、軍事、商業、社會、地理、氣候、以及當時尖端的醫學分析,把香港批評得一文不值,震撼了英國政府。時任陸軍及殖民地大臣士丹利勳爵(Lord Stanley)大為震驚,拒絕再向香港批出任何撥款,直至港督戴維斯回應報告所有指控為止。

最終,戴維斯在回信極力為香港辯護,成功說服了士丹利,但事件後來演變成人事糾紛。戴維斯羅列馬田多條罪狀,包括工作怠慢、越權自行聘請三名文員、無醫生證明下申請病假,更去信士丹利明言希望解除馬田職務:「他是一個最沒效率又最麻煩的人,若然能夠擺脫他,我應該會相當高興。」

不過未待倫敦決定,馬田已於 1845 年 7 月 8 日辭職離港,親身到倫敦遊說放棄香港。1847 年在下議院專責委員會力陳香港弊端,又出書大談對華政策,不少觀點都得到官方接納,但他未能提供詳實的舟山情報,無法說服政府殖民舟山風險較低。同時,殖民地部也不接受其辭職離港的辯解,令馬田復職無望,即使馬田餘生貫徹「反港」立場,直到 1858 年仍投稿「泰晤士報」唱淡香港前途,但無法重返政壇的他,最終也不能扭轉大局。

如果馬田行事更周全、性格更謹慎、政治手腕更靈活,他會否成功遊說英國棄守香港?我們不得而知,但當時質疑香港價值的,確實大有人在。區內最大英資公司怡和洋行的大班勿地臣(Alexander Matheson),亦於 1847 年 5 月向下議院坦白,要不是已經大筆投資買地和建設,相信大部分英資早就撤走。1850 年秋季,另一場瘟疫襲港,令衛生環境更為惡劣,倫敦音樂劇院甚至有流行曲唱道:「You may go to Hong Kong for me!」(意譯:香港?你代我去好了!)

香港固然不是「連一間屋子都沒有的荒島」,也不是疫症橫行的「致命之島」,瘧疾病原體反倒隨殖民者而來。但開埠初年,香港確實如受詛咒般命途多舛,即使港府如何再三擔保,也無法短期內交出成績,難叫人看到希望。一切價值終究並非不證自明,要不是前人以破釜沈舟的意志苦心經營,歷史是無從主持公道,香港也可能只是一塊頑石,無法琢磨成 180 年前所預言的那顆「可貴珍珠」。

1843 年 5 月 3 日,即香港正式被授予「直轄殖民地」(Crown colony)名銜前一個月,尚未就任港督的砵甸乍(Henry Pottinger)以英國全權代表身份,從維多利亞城的核心中環騎馬到名為西角(West Point)的山坡,即大概今日西環警署位置,當年為英軍第 55 步兵團的軍營所在地。砵甸乍視察軍營發展的同時,原來一場瘧疾瘟疫亦正在營中醞釀,緊接的半年便會肆虐全城。

損兵折將的神秘疫症

都柏林聖三一學院建築史助理教授 Christopher Cowell 專研大英帝國建築與城市空間規劃,曾經發表論文,探討這場瘧疾疫情如何決定香港今日的空間佈局。該研究指出,瘧疾病原體為瘧原蟲,以瘧蚊為宿主傳染人類。香港爆發瘧疾,原因之一是英國殖民期間,不經意從外地引入瘧原蟲,但當時西方尚未有細菌理論,無法確定病因,往往不懂得有效防疫。

在維多利亞城成立的兩年間,不少建築物都是急就章興建,西角軍營便造價低廉,疑似興建在荒廢梯田上,成為蚊蟲滋生的溫床。另一方面,1842 年「南京條約」簽署後,雙方仍等待確認換約,期間英方要求重新釐清土地所有權,砵甸乍遂於 1843 年 4 月下令所有工程暫停,皇后大道兩旁的多個地盤變成水坑,成為瘧蚊滋長的理想環境。在所有不利條件聚合之下,一場瘧疾瘟疫已經在所難免。

第一波疫情由 5 月開始至 7 月,當局察覺發燒病人無端急增,更接連有患者病逝,病例主要集中西角軍營及城東的黃泥涌,即是今日的跑馬地。官方曾以為中環地區可以倖免,但第二波疫情由 8 月開始蔓延全城,疫症更得名「香港熱」。截至同年 11 月疫情退卻為止,瘧疾奪去軍方 24% 人員性命,有 10% 洋人居民染疫死亡,估計華人死亡比例相約,但官方卻沒有統計數據。

為求免疫,政府官員和多名商人避難澳門,駐港海軍也不敢上岸大興土木,又以醫療船為總部,但首位駐港海軍高級軍官山豪士上校(Le Fleming Senhouse)依然染疫身亡。最坎坷必定是第 55 步兵團,共 526 名士兵,竟然病死 242 人。駐港陸軍司令德忌笠(George Charles d’Aguilar)甚至宣稱:「如要守住香港,每三年便要折損一整個兵團,如要有 700 名士兵執勤,便有需要派兵 1,400 人。」

居住半山區可保障健康?

初開埠便受到神秘疫病侵襲,難免衝擊商界對前景信心。政府於是多次委任專家調查疫情,有委員會在 7 月推斷病因是西角植物繁茂、天氣炎熱、軍人長期夜班工作,但當疫情擴散全城後,澳門英文報刊「廣東周報」(Canton Press)又推測,可能是陽光下長期曝曬所致 —— 當時確實有理論認為,無瓦遮頭是發燒成因,換個角度批評砵甸乍 4 月下令地盤停工,以致減慢建屋速度。

經過多次調查和爭論後,港府內部開始凝聚共識,空氣流通被視作關鍵。駐華英軍總司令索爾頓勳爵(Lord Saltoun)副官根利咸(Arthur Cunynghame)在回憶錄中提及,維多利亞城位於港島北岸,背後有連綿山脈阻隔夏天的西南風,令城內悶熱,空氣難以流通,城東的黃泥涌更有稻田和植物散發瘴氣,相信是致病的源頭之一。相對而言,赤柱駐軍只有很少病例,證明南岸在夏天有通風優勢。

海軍醫療船的醫官韋遜(John Wilson)發表報告,同樣呼應根利咸的觀點。他依此建議海軍醫院選址要「適度提高位置」(moderately elevated position),增加病人的存活機會。隨後有愈來愈多專家都認為,在山腰建屋可以促進健康,首任裁判官威廉堅(William Caine)在高地興建的監獄,囚犯死亡率奇低,更令發展商確信位置愈高愈保障健康,香港島半山區(Mid-Levels)也於焉而生。

軍方在金鐘的掠地大計

至於西角軍營,疫後固然受到軍方唾棄,但找甚麼地方重置軍營,就引發軍方與文官政府的衝突。其實早在爆疫以前,軍方已要求在今日金鐘區重置軍營,但受到砵甸乍百般阻撓。因為港島平地稀少,維多利亞城需要以中環為中心沿岸擴展,東側的金鐘貴為市中心地段,理應發展商業最合適,但假如被軍方所盤踞,必然會打斷橫向的城市結構,阻礙中環與灣仔和銅鑼灣聯繫。

當時金鐘雖然有軍械庫、軍需處和指揮總部,但同時建有住宅、倉庫,而且有人煙鼎盛的廣州市集(Canton Bazaar)和摩根氏市集(Morgan’s Bazaar)。砵甸乍既歡迎市集擴張,又視金鐘地皮為 1844 年 1 月賣地的焦點,屬全城最貴價地段之一,因此下定決心阻撓軍方全面吞併金鐘,甚至不惜重購軍方用地。砵甸乍亦深信,軍隊應繼續駐紮西角,以守護維多利亞港出入口最合理。

可惜,軍方成功把握了西角爆疫的時機,強推重置軍營計劃;另一邊廂,砵甸乍因防疫不力而處於劣勢,其身為英國全權代表,經常要離港處理外交及貿易事務,同樣令軍方有機可乘而佔盡上風。

在無視砵甸乍的意願下,工兵少校艾德柱(Edward Aldrich)受命於軍方研究重置方案,在 1843 年 6 月 28 日發表 16 頁報告,計劃吞併整個金鐘區至今日香港公園的半山區,建成域多利兵房(Victoria Barracks)及美利兵房(Murray Barracks),形成自足的軍事社區。如今搬遷至赤柱的美利樓、活化成茶具文物館的旗桿屋(Flagstaff House),均出自艾德柱手筆,建築都兼顧通風和遮陰考慮。

索爾頓向砵甸乍呈交重置方案時,以毫不客氣的口吻迫對方就範:「這個或任何其他防禦工事計劃,都是軍方人員受命制定,並得到我作為軍方司令的認可,你應當立即作出決定,如你樂意的話,我們都可以等候局長和國會批准。」

可以想像砵甸乍收信後定必暴跳如雷,但除了向倫敦政府重申理據外,砵甸乍其實無能為力。最終,香港爆疫消息與軍營重置方案幾乎同步抵達倫敦,時勢都不站在砵甸乍一邊,金鐘成為軍方囊中物,砵甸乍亦意興闌珊下於翌年離任。

1843 香港再出發

軍方盤踞金鐘後,金鐘道兩旁的市集和民居一律清空,過百年間,金鐘區都是重門深鎖的軍事重地。直到 1970 年代,軍方才逐步騰出用地供港府重新發展,後來建成香港公園、酒店及商廈建築群,但金鐘仍沿用地名 Admiralty,意即「海軍部」。當年規劃軍營的艾德柱,以其命名的東區海灣 Aldrich Bay 將被中文翻譯為「愛秩序灣」。

中環無法向金鐘擴展後,商業活動改向上環方向延展,鄰近中環的華人市集和民居被逐步迫遷,安置到上環太平山街一帶,形成實際上的種族隔離政策,在 1894 年鼠疫爆發之前,港府都甚少介入華人社區事務。至於西角軍營,1844 年拆卸以後彷彿不曾存在過,新規劃的薄扶林道會穿越軍營舊址,此區亦將取名「西營盤」,1850 年代起重新發展,安置因太平天國起義而落難的大批華人。

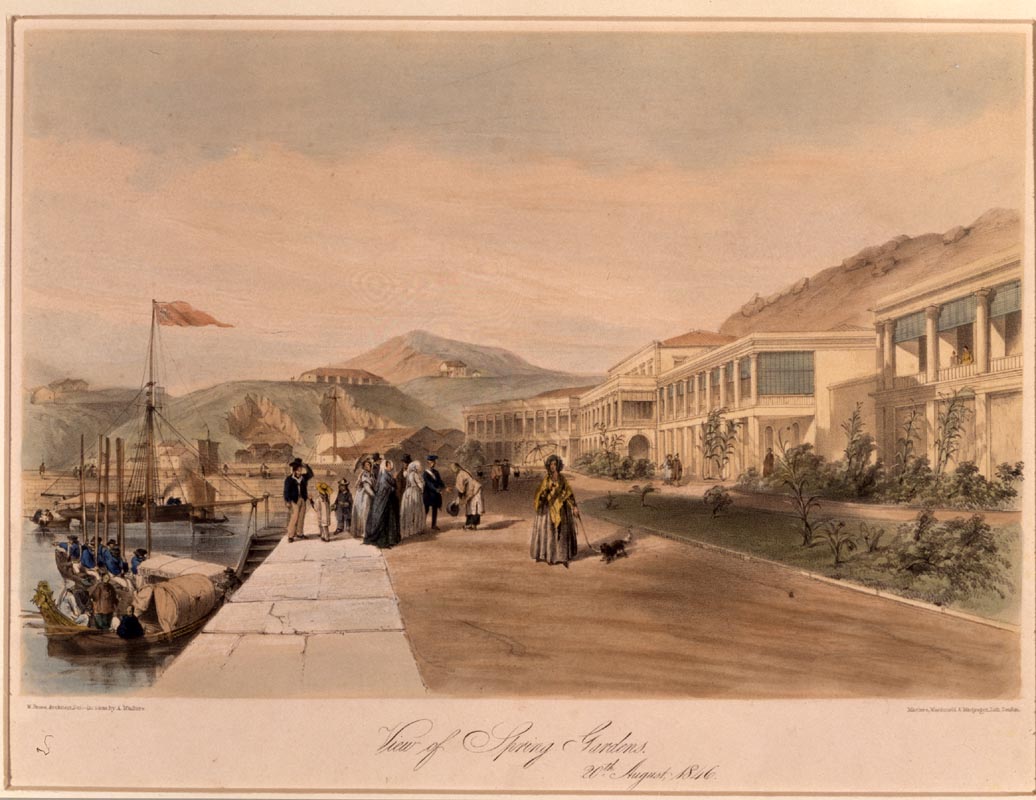

在今日灣仔春園街,鴉片商人顛地(Lancelot Dent)原先興建多座臨海洋房和一座泉水花園,曾打算發展為市郊的洋人後花園,但隨著金鐘軍事區阻隔灣仔與中環的聯繫,洋人又爭相遠離岸邊、遷居半山,發展大計也隨顛地離世幻滅,地皮最終轉售給華人,從此風光不再。原來泉水花園 Spring Garden 之名,意指「泉園」卻被誤譯為「春園」,為今日春園街街名的典故。

這場瘧疾瘟疫由於死者眾多,原來位於灣仔山邊的墳地不敷應用,當局要在黃泥涌的西側開闢新墳場,即我們今日所熟識的跑馬地墳場,毗連更有天主教、伊斯蘭教、印度教和祆教墳地。曾幾何時,這裡還標誌著維多利亞城的邊陲,也是居民共同的心理邊界,如夢魘般警惕著初代居民瘟疫的可怕,以及開埠初年的艱苦歲月。

摘自:CUP / 文:BRIAN LIU